回忆起参加纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会广场合唱团的经历,音乐学院2024级音乐教育专业本科生叶丽开·赛力克感慨良多:“那段历史通过歌声,真正流进了我们心里。”

七月的排练厅里,88人反复打磨着一句歌词:“九一八!九一八!”作为音乐学院的学生,叶丽开·赛力克能精准控制气息,但总觉得那“重音”里少了最关键的温度。当第一次完整唱响《松花江上》时,老师反复强调:“这首歌的每个音符都浸着血泪,不是单纯的演唱,是在替八十年前的同胞‘说话’。”

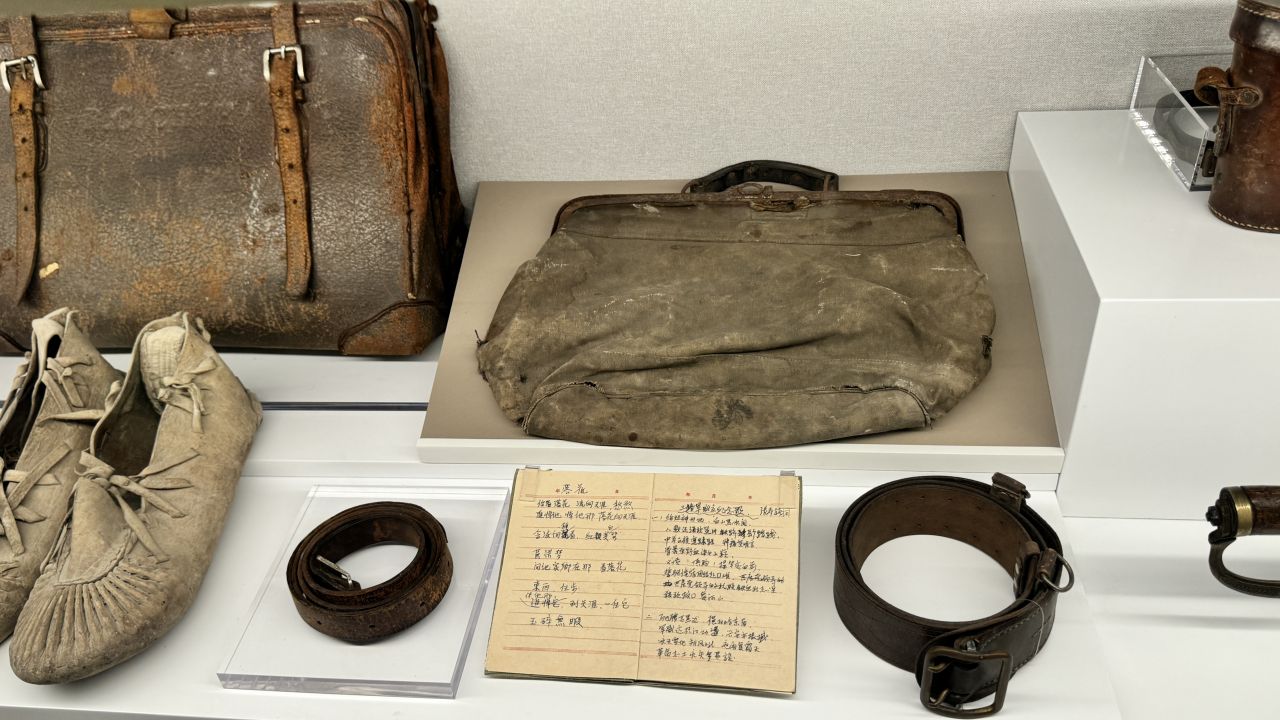

“想唱好这首歌,得先看见它背后的人。”排练间隙,老师带领团员们来到中国人民抗日战争纪念馆。展厅里,玻璃柜中那些泛黄的旧物直击人心:缝补重叠的棉袄,袖口磨得露出了棉絮;已经褪色却笔迹依然坚定的手稿;记录九一八事变后百姓流亡场景的照片……这些带着“历史温度”的实物,像一把把钥匙,悄然打开了叶丽开·赛力克在排练时,总琢磨不透的“历史感”。

叶丽开·赛力克拍摄的中国人民抗日战争纪念馆内的展品

从纪念馆回来后,叶丽开·赛力克和团员们不再纠结于“技巧”,而更注重“情感”。四个月的排练,时间过得很快,转眼就到了合练的日子。当歌声第一次与中国人民解放军联合军乐团的伴奏完美融合时,叶丽开·赛力克真正懂得了什么是“共鸣”。这声音是她与身边的伙伴共鸣,是她与八十年前的革命先烈共鸣,是她与祖国日新月异的发展共鸣。“当三千人的声音拧成一股绳,突然觉得我不再是‘我’,而是更辽阔、更坚实的‘我们’。”

“9月3日,当大巴车缓缓靠近天安门广场,隔着车窗,我一眼望见了迎风飘扬的五星红旗和整齐肃立的受阅方队,泪水瞬间模糊了视线。”

“我的家在东北松花江上......” 当第一句歌词从3000人的胸腔中齐声唱响,声音在天安门广场上空久久回荡。“我听见身边有人开始哽咽,但所有人的歌声,却变得更加坚定、更加响亮。”

在那一刻,四个月来的所有辛苦都化为了荣耀。我们不仅仅是在演唱一首歌曲,更是在用今天的声音,完成一场跨越八十年的历史回响——“我们是在替当年流离失所的同胞们‘回家’,也是在向祖国庄严宣誓:‘历史,我们从未忘记;和平,我们必将守护’。”

当《钢铁洪流进行曲》的旋律响起,叶丽开·赛力克看到受阅方队迈着整齐划一的步伐行进而来,如同一道移动的“钢铁长城”。她的内心无比自豪和骄傲。阳光下,从导弹车到装甲车,每一台装备都闪烁着庄重的金属光泽。此情此景,让她真切地体会到,“国家强大”并非一句遥远的口号,而是一种具象化的安全感,是“无论发生什么,我们都有底气”的坚定信念。

演出结束后的夜晚,叶丽开·赛力克辗转难眠,四个月的点点滴滴涌上心头。她说:“这段经历让我触摸到历史的温度,感受到集体的力量,更亲眼见证了祖国的强大。作为新时代青年,我们将把这份感动化为前行力量,用青春汗水建设家乡、报效祖国。”